1909. 8. 29.~1910. 8. 29.

1935년 12월 말, 조선 내 최대 갑부 중 한 사람으로서 일본의 2류 재벌과 비교되던 민영휘(閔永徽)가 84세를 일기로 사망하자 잡지 삼천리는 '1천 2백만원이라는 민영휘 재산은 어디로 가나'라는 글을 게재한다.민영휘는 1877년 문과에 급제한 후 승진을 거듭하여 도승지, 평안감사, 강화유수, 내무부사, 선혜청 당상, 좌찬성 등 화려한 관력을 자랑한다. 명성황후와는 촌수가 먼 편이지만 당시 백성의 원성이 자자했던 여흥 민씨의 대표적 인물이었다. 그는 권력을 이용한 토색(討索·재물을 탈취함)으로 단번에 조선 내 유일의 갑부가 된다.

그의 부(父) 민두호도 일찍이 돈을 긁어모아 '쇠갈구리'라는 별명을 얻었다. 당시 신문은 나라가 현재와 같이 된 것은 민영휘의 탐학이 한 원인이라 하고 그를 '망국대부'라 지칭한다(대한매일신보 1907.12.20, 1909.4.18.).

그의 재산 규모에 대해 잡지는 '평안감찰 시대 적부터 삼천리강산에서 성금 격으로 긁어모으고 또 황실 내탕금을 이리저리 하여 모은 것이 4천만원이고 또 그 외에 중국 상해 회풍(홍콩상하이)은행에 적립하여 놓은 것이 수천만원'이라 한다. 4천만원은 현재 화폐로 약 1500억원에 해당한다. 갑오·을미년(1894·95)의 추수곡이 13만석이었는데 10만석으로 잡아도 연간 수입이 50만원이었다.

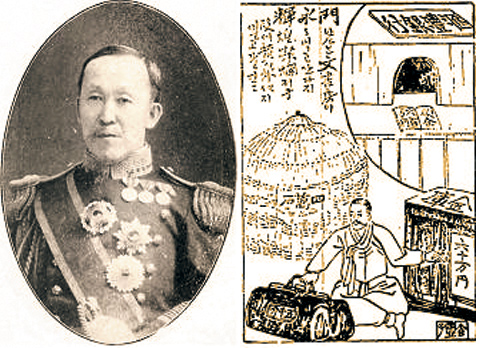

- ▲ 조선 내 최대 갑부 중 한 사람으로서 일본의 2류 재벌과 비교되던 민영휘(閔永徽), 회풍은행 금고에 돈을 넣는 민영휘를 풍자한 '대한민보' 1909년 9월 25일자 만화.

민영휘가 권좌에서 물러나자 그에게 가산을 탈취당한 이들의 재산환수소송 기사가 지면을 달구었다. 1909년 1월경 9건의 환수소송이 벌어진다. 황현은 '매천야록'에서 "민영휘가 전권을 행사하고 있을 때 백성으로부터 탈취한 재산이 수만냥을 헤아리는데 이때에 이르러 재산을 빼앗긴 사람들이 모여 혹 재판소에 소송하기도 하고, 혹 그의 집에 뛰어들어 칼을 빼어들고 달라고 요구하기도 하였다"고 기록한다. 민영휘의 상해 이주설도 나돌았다.(신한민보, 1909.3.31.)

국운은 기울어도 그의 권력욕은 끝이 없었다. 그는 "조선이 일본의 형제국이니 일본의 보호국 되는 것은 부끄러울 것 없다"면서 일본황실 종묘를 매년 참배키로 하더니 마침내 총리대신 자리까지 넘보았다. 이런 그를 두고 대한매일신보는 "총리하면 타려고 마차까지 준비하였으나 마차는 부서지고 그 말까지 죽었다니 거미줄로 바위 얽듯 애를 쓰던 경륜이 도로아미타불이라. 말은 비록 미물이나 돈만 아는 저 화상을 주인으로 섬기기가 원통하여 죽었구나. 아들 빚 물어주고 칠 일이나 병 앓더니 이번 저 말 죽은 후엔 며칠이나 통곡할꼬"(1910.2.5.)라고 냉소하였다.

강제병합 후 권력을 탐할 수 없게 되자 민영휘는 경제로 눈을 돌린다. 1915년부터 한일은행장으로 재임하다가 70세에 은퇴하고 2세들에게 경영을 넘긴다. 서자인 대식(大植)·규식(奎植)이 가산을 물려받아 식민지 권력과 유착하면서 부동산과 주식으로 '민씨왕국'을 이룬다. 조선 최대의 부를 가진 민영휘였지만 자선에 인색했던 탓인지 한 일간지만이 짤막한 한 줄 사망기사를 실었을 뿐이다.