나라 지키느라 못배우고 못가르쳐… 자식들도 가난의 늪에…

공부할 시기에 전장 나가, 부상으로 직장 못잡고 가족들 제대로 못돌봐

형편 어려운 자식들에게 나이 들어서도 의지 못해…

전쟁 때 청력을 잃은 유영한(75)씨는 4남2녀 자식들을 생각할 때면 가슴이 찡하게 저려온다. 17세 때 의무병으로 참전했던 유씨는 1951년 경기도 파주 전투에서 적 포탄이 옆에서 터지는 바람에 양쪽 귀 고막이 망가졌다. 의병 전역을 한 유씨를 받아주는 회사는 없었고, 그는 평생 제대로 된 직장에 다녀보지 못했다. 대놓고 "재수없다"며 내쫓는 회사도 있었고, 어떤 회사는 소금을 뿌리기도 했다. 그는 그 이후 전쟁에서 다쳤다는 말을 입 밖으로 꺼내지 못했다. 오히려 "귀가 안 들려 군대에 가지 않았다"고 둘러대곤 했다.그는 자식들을 제대로 교육시키지 못한 것이 못내 한으로 남는다고 했다. 아내와 결혼한 뒤 50년 가까이 월세 단칸방에서 아이들을 키우느라 뒷바라지를 제대로 못했다. 월세를 맞추느라 이사만 50번 넘게 했다. 자녀들은 반에서 1·2등을 다퉜지만 학교에 내는 육성회비는 밀리기 일쑤였다. 큰딸은 초등학교만 마쳤고, 나머지 5명은 간신히 고등학교를 졸업시켰다.

유씨는 지난 2000년이 돼서야 상이용사로 인정받아 국가유공자가 됐다. 상이용사는 자녀들의 교육비가 무료로 지급된다. 유씨는 그런 제도가 있다는 사실 자체를 나중에야 알았다. 하지만 이미 자녀들은 이미 다 커버려 기회를 놓친 뒤였다. 그는 "자식 6명 중에 지금 자기 집을 가진 아이가 하나도 없다"면서 "나 때문에 자식들까지 못사는 것 같아 가슴을 치고 또 친다"고 말했다.

◆못 가르친 恨…가난은 유전되고

참혹한 전쟁에서 빠져나온 참전유공자들은 꿈꿨던 단란한 가정이 깨지고 가족들이 고통에 떠는 모습을 보면서 또 한 번 울고 있다. 참전유공자 중에는 자녀들 교육을 제대로 뒷바라지하지 못해 가슴 아파하는 경우가 많았다. 중·고등학교도 마치지 못한 자녀들은 좋은 직장, 많은 월급, 행복한 가정과는 거리가 먼 삶을 되풀이했다. 가난이 대물림을 하고 있는 것이다.

서울에 있는 상고 졸업을 3개월 앞두고 자원입대한 김모(79)씨는 1남2녀를 대학에 못보낸 것이 마음에 상처로 남아있다. 그는 "막노동을 한 아들은 이미 몇 년 전 소식이 끊겼다"고 말했다.

결혼 1년 만에 징집돼 전장에 뛰어들게 된 최귀연(86)씨는 슬하에 8남매를 뒀지만, 중학교를 졸업한 자식은 34세짜리 막내아들 하나다. 다른 자녀들은 초등학교를 졸업시켰을 뿐이다. 그러다 보니 자식들은 이삿짐센터나 공장에 다니고 있다.

- ▲ 21일 6·25 참전유공자 최귀연씨가 국가유공자 배지를 모자에 달고 낡은 아파트 현관을 나서고 있다. 최씨는 슬하에 8남매를 뒀지만 중졸(中卒) 이상의 자식은 막내 아들 하나뿐이다. /김용국 기자 young@chosun.com

방 2개짜리 낡은 17평 아파트에 사는 최씨는 막내아들과 한방을 쓴다. 마흔이 다 된 딸이 시집을 가지 않기 때문이다. 최씨는 "엄마가 그렇게 고생만 하다 갔으니 딸이 시집을 안 가려고 하는 것 같다"며 "죄스러울 따름"이라고 말했다.

서울 면목동에서 1500만원짜리 전세로 지하 방 두 개를 얻어 살고 있는 민준식(78)씨는 항상 마음에 두 딸에 대한 미안함이 자리 잡고 있다고 했다. 그는 1951년 1·4후퇴 직후 입대한 뒤, 1956년 상사로 제대했지만 군 경력은 그의 삶에 큰 도움이 되지 못했다. 결국 공사현장 등을 돌아다니며 일용직을 전전했고, 두 딸을 제대로 키우지 못했다. 둘 다 중학교만 졸업했다. 큰딸은 인천 지역에서 노동일을 하고 있고, 둘째 딸은 몽골인과 결혼했다가 1년 만에 딸아이 하나를 낳고 헤어졌다. 민씨는 "둘째 딸이 바로 옆방에 산다"며 "손녀딸만큼은 정말 정상적이고 행복한 삶을 살았으면 하는 게 소원"이라고 말했다.

◆왕래하지 않는 자식들…무너진 가정

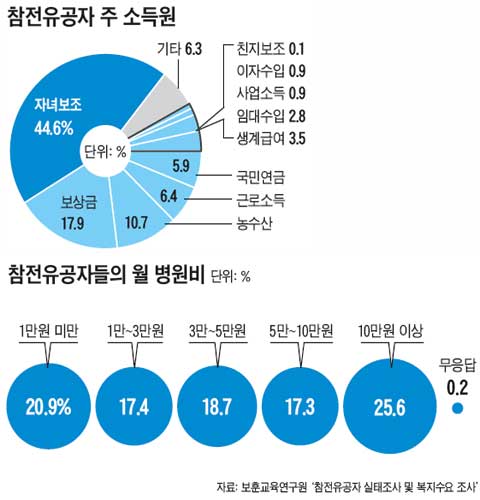

한국보훈복지의료공단 보훈교육연구원이 참전유공자를 전수조사한 '참전유공자 생활실태'에 따르면, 작년 9월 말 현재 참전유공자들의 평균 나이는 80.3세다. 이들은 현실적으로 직업을 갖거나 노동을 통해 소득을 올리기는 어렵다. 따라서 부모의 경제적 생활을 지원하는 자식들의 역할이 특히 중요하다. 하지만 실제로 자녀로부터 보조를 받는 참전유공자는 절반에도 미치지 않았다. '참전유공자 생활실태' 조사에서 '주 소득원'이 자녀 보조라고 응답한 사람은 44.6%였다. 이어 정부가 주는 보상금이 17.9%, 농수산 10.7%, 근로소득 6.4% 등이 뒤를 이었다.

자녀들의 보조를 받는 참전유공자가 50%도 안 된다는 것은 상당수 참전유공자 자녀들이 경제적 어려움에 있거나 부모와 자식 간 관계가 무너져 있다는 것을 의미한다.

전쟁 때 해군에 자원입대해 중공군을 물리친 공로로 충무무궁훈장을 받은 차모(82)씨는 "아이들이 모두 생활이 어려워 자주 왕래하지를 않는다"고 말했다. 그는 아들 딸 하나씩을 낳았지만 직업도 마땅치 않은 자식들에게 도움을 청하기가 어렵다고 했다. 18평짜리 영구임대아파트에 살고 있는 차씨는 "아이들에게 손을 벌리느니 차라리 겨울에도 난방을 잘 때지 않는 식으로 살고 있다"고 말했다.

1951년 학도병으로 참전했다는 김모(82)씨는 "자식들과는 명절 때 한번 보고 전화 한 통화도 하지 않는다"며 "자기들 사는 게 힘든데 어떻게 그 아이들을 탓할 수 있겠느냐"고 말했다.

참전유공자 중에는 자녀들과 아예 연락이 끊긴 경우도 있었다. 1952년 입대해 만 5년간 복무했다는 송영부(80)씨는 "자식들에게는 한 푼도 도움을 받지 않고 있다"며 "특히 결혼을 안 한 넷째 아들이 3년 전부터 연락을 끊고 있는 게 가장 마음이 아프다"고 말했다.

전영한 서울대 행정대학원 교수는 "참전유공자들의 경우 부상이나 교육의 기회 상실 등으로 어려움에 처할 가능성이 상대적 더 높은 게 사실"이라며 "그러한 어려움이 가정의 붕괴로 이어지는 것은 우리의 불행한 현실"이라고 말했다.

☞ '6.25 참전용사들의 오늘' 기획 특집 바로가기