- ▲ 김광훈(72·인천 연수구)

[35] 김광훈씨 '보육원생들의 전쟁 나기'

선생님·형들은 피란가고 어린 아이 45명만 남아…

미군들이 돌아가며 방문, 식량 주고 치료해주고 놀이기구도 만들어줘

2003년 조선일보 통해 그들과 52년 만에 재회했을때의 감격이란…

인천 앞바다 작은 섬 작약도는 내게 제2의 고향이다. 경남 통영 출신인 나는 부모님을 잃고 떠돌다 1947년 9살 때 이곳에 들어왔다. 월미도에 사는 한 교회 장로가 세운 성육원이라는 보육원이 내 보금자리가 됐다. 월미도에서 북쪽으로 빤히 보이는 곳에 있는 작약도는 한 바퀴 도는데 40분밖에 안 걸릴 정도로 작았다. 그곳엔 우리 보육원 사람들만 살았다.

전쟁이 터지자 총무 선생님과 나이 많은 형들 15명은 피란을 떠났고, 섬엔 6~15세 아이들 45명만 남았다. 형들은 늘 어린 동생들을 때리고 괴롭혔기 때문에 처음엔 후련했다. 하지만 곧 우리는 생존의 벼랑에 섰다. 쌀은 금세 바닥이 났다. 대장 노릇을 하던 15세 형 둘이 나무판자를 타고 헤엄을 쳐 월미도 원장님 댁으로 갔다. 원장님 댁은 초상집 분위기였다. 인민군들이 재산을 몰수했고, 원장님을 고문해 초주검 상태로 만들었다. 그런데도 사모님은 감춰뒀던 겉보리 두 말을 주며 "이것밖에 못 줘 미안하다"고 하셨다.

겉보리 두 말은 한 끼 식사도 못됐다. 우리는 해변 암초에 숨은 바위지게를 잡아먹으며 연명했다. 배고픔을 견디다 못해 독버섯이나 이름 모를 나무 씨앗을 먹고 토하기 일쑤였다. 어느 날, 어린 동생 하나가 알 수 없는 몹쓸 병에 걸렸다. 몸이 퉁퉁 붓고 고환이 고무풍선처럼 부풀더니 터져버렸다. 끙끙 앓는 동생을 보면서도 우린 어쩔 수가 없었다. 발만 동동 구르는 사이에 그 동생은 세상을 떠났고, 이어 4명의 동생이 더 죽었다. 우리가 할 수 있는 일이라곤 산에 구덩이를 파고 시신을 묻어주는 것뿐이었다.

우린 어른들 시체와의 전쟁을 치러야 했다. 바다에 둥둥 떠다니던 시체들이 섬으로 떠내려 왔다. 해안가는 썩는 냄새로 진동했고, 시체 위에는 파리떼가 잔뜩 몰려들었다. 손이 줄줄이 사탕처럼 엮인 시체 10여구가 한꺼번에 밀려들기도 했다. 시체가 밀물 때 모래사장에 드러나면, 우리 큰 아이들이 시체 다리에 밧줄을 묶어 물살이 센 곳으로 끌고 가 바다 쪽으로 밀어버렸다.

- ▲ 인천 앞바다에 있는 작약도 전경. 강화해협의 거센 조류를 치받는 섬이라 하여 흔히 물치섬이라고 부른다. 작은 섬이지만 모래사장, 절벽 등이 아름다워 관광객이 많이 찾는다. 멀리 인천 시내가 보인다.

9월 어느 날, 유엔군 큰 배(구축함) 3척이 인천 앞바다로 들어오더니 무섭게 함포 사격을 했다. 다음 날도, 그 다음 날도 그랬다. 이튿날 아침 우리는 바다를 보고 입이 떡 벌어졌다. 그 넓은 인천 앞바다에 군함들이 꽉 들어차 있었다. 오후에 작은 배들(상륙정) 수백척이 군함 사이에 나타나더니 원을 그리며 맴돌았고, 날이 어두워지자 일제히 진격했다. 나중에 철이 들고서야 이 사건이 인천상륙작전이라는 것을 알았다.

그때부터 온갖 음식물들이 떠내려왔다. 썩은 과일, 돼지비계, 양고기 덩어리…. 유엔군 배에서 버린 것들이었다. 굶어 죽기 직전이었던 우리들은 닥치는 대로 입에 처넣었다. 먼저 줍는 아이들이 임자였다. 한 달 뒤쯤 새로운 총무 선생님이 오셨지만 힘든 생활은 계속됐다.

이듬해 1월, 작약도에 큰 배 한척이 들어왔다. 이름은 세인트 폴(순양함) 73호. 섬에 공산군이 있는지 살피러 왔던 미군들은 파리한 얼굴의 고아들을 발견하고 놀란 것 같았다. 그들은 두 달 동안 매일 20명씩 조를 짜서 보육원을 찾았다. 쌀과 통조림 등 식량을 갖다주고 부서진 건물을 고쳐줬다. 드럼통을 반으로 쪼개 간이 욕조를 만들어 목욕도 시켜줬고, 군의관들은 아픈 아이들을 치료해줬다. 마치 하늘에서 내려온 천사 같았다. 그네, 시소 같은 놀이기구도 만들어줬고, 생전 처음 본 축음기를 가져와 팝 음악을 들려주기도 했다.

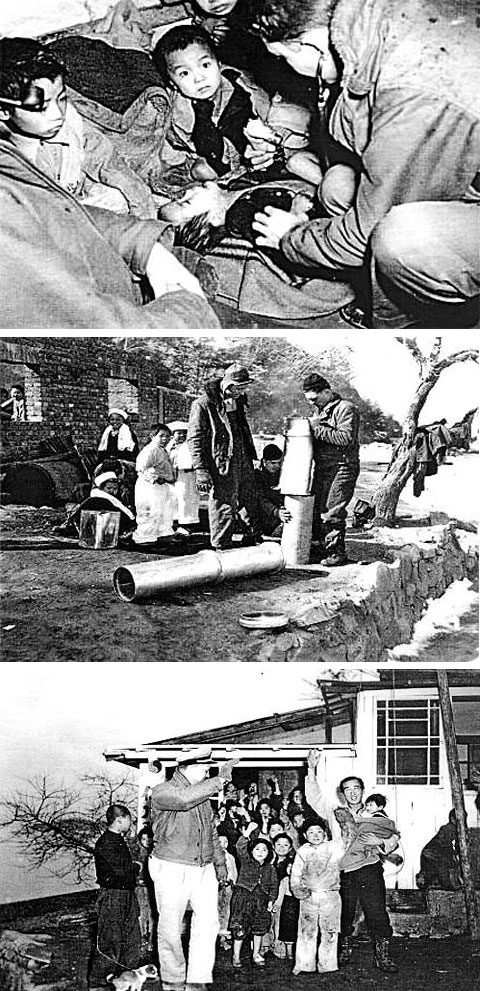

- ▲ 1951년 우연히 작약도 고아들과 만나게 된 미 군함 '세인트 폴' 장병들은 2개월간 아이들을 정성껏 돌봤다. 사진은 위부터 미 해군 장병들이 아픈 아이를 치료하고, 망가진 굴뚝을 고쳐주는 모습. 맨 아래 사진은 보육원 총무 선생님과 아이들이 떠나는 미군을 배웅하는 모습. /김광훈씨 제공

1952년 중반쯤 인천시가 우리들을 인천 시내 성광보육원으로 옮기려고 했다. 그쪽 큰 형들이 우리들을 데리러 작약도에 온 적도 있었다. 이들은 어린 동생들에게 겁을 줬는데, 그걸 본 순간 옛날 무서운 형들이 생각났다. 또다시 그런 상황에 처하는 건 상상조차 하기 싫었다. 나는 다른 6명과 함께 섬을 탈출했다. 아침 일찍 동생들이 눈치 채지 못하게 몰래 나오려 했는데, 어떻게 알았는지 동생들이 몰려나왔다. "형 어디가. 나도 같이 가." 울며 따라붙는 동생들을 억지로 떼어 밀고 노를 저어 작약도를 떠났다. 총무 선생님이 잘 보살펴 주리라 믿었지만, 두고 온 동생들에 대한 죄책감이 평생 나를 괴롭혔다.

세월이 한참 지난 2002년 6월 26일 아침 조선일보를 본 나는 숨이 멎는 줄 알았다. "6·25 때 우리가 돌봤던 작약도 고아들을 찾습니다"라는 제목이 눈에 들어왔다. 전쟁 때 세인트 폴 73호를 탔던 해군들이 우리를 찾는다는 내용이었다. 뛰는 가슴을 억누르며 신문사에 전화를 했더니, 성육원에서 자랐던 친구들 몇몇이 연락해 오고 있다고 했다. 조선일보의 협조를 받아 이들의 전화번호를 알게 됐고, 이듬해 5월 초 우리는 50년 만에 재회했다. 머리가 희끗희끗한 동생들을 부둥켜안고 한참을 울었다. 수십년간 응어리졌던 미안함과 한이 어느 정도 씻겨나가는 듯했다. 우리가 떠나온 이후 얼마 안 돼 남은 원생들은 인천시의 다른 보육원으로 옮겨졌다고 했다.

그리고 5월 27일, 백발이 성성한 세인트 폴 용사들이 한국을 찾았다. '천사' 해군들과 코흘리개 고아들은 52년 만에 다시 만나 뜨겁게 포옹했다. 잃어버린 부모를 찾은 듯 감격스러웠다. 낯선 땅에서 만난 우리를 돌봐주고, 50년도 더 지나 잊지 않고 찾아준 그들이 눈물 나게 고마웠다. 작약도 고아들에게 씻을 수 없는 상처를 안긴 전쟁이지만, 이들과의 추억은 그보다 더 진한 향기로 내 가슴 속에 남아있다.